Seit fast zweihundert Jahren engagieren sich in Deutschland Personen, Gruppen, Verbände und Institutionen für den Schutz der Natur.

Der geschichtliche Bogen reicht von naturwissenschaftlichen Gesellschaften, die sich im 19. Jahrhundert auch Fragen des Schutzes der Natur zuwandten, über die Vereine und Verbände des Natur- und Heimatschutzes, die sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert überall in Deutschland gründeten, bis zu den Diskussionen der Gegenwart um internationale Netzwerke, Erhaltung der Biodiversität und nachhaltiges Nutzen.

Dabei war Naturschutz kein historisches Randphänomen. Naturschutz war eine zum Teil höchst erfolgreich agierende gesellschaftliche Gegen-Bewegung zur industriell geprägten Moderne. Dem ehrenamtlichen und beruflichen Engagement unzähliger Naturschützerinnen und Naturschützer ist es zu verdanken, dass heute eine ökologische Entwicklung der Industriegesellschaft ohne Naturschutz nicht mehr vorstellbar ist.

Die Stiftung Naturschutzgeschichte will die Geschichte der sozialen Bewegung Naturschutz lebendig und wirksam erhalten.

In der Vorburg von Schloss Drachenburg ist ein Ort der Erinnerung und Begegnung entstanden. Offen für alle, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Naturschutzes in Deutschland bewegt und bewegen.

Die Stiftung hat sich die Aufgabe gestellt, die Geschichte des Naturschutzes kritisch aufzuarbeiten und das gewonnene historische Wissen für die Probleme der heutigen Gesellschaft nutzbar zu machen.

Zu diesem Zweck betreibt die Stiftung Naturschutzgeschichte ein Archiv, ein Forum und ein Museum.

Die Stiftung Naturschutzgeschichte befasst sich seit vielen Jahren mit dem Problemfeld Naturschutz und Rechtsextremismus / Rechtspopulismus. Den Startschuss gab 2002 der Kongress „Naturschutz und Nationalsozialismus“. Von 2022 bis 2025 bearbeitete sie die Thematik intensiv im Rahmen eines vom Bundesamt für Naturschutz ausgeschriebenen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Reaktionsstrategien gegen rechtspopulistische Interventionen im Naturschutz“. Die Stiftung kooperierte hierfür mit Prof. Dr. Wolfgang Schroeder (Universität Kassel, Wissenschaftszentrum Berlin), einem der renommiertesten Rechtsextremismusforscher der Bundesrepublik. Anlass für das Vorhaben war der Auftrag der Umweltminister*innenkonferenz, ein „Aktionsprogramm Naturschutz gegen Rechtsextremismus“ zu entwickeln.

Das Vorhaben setzt sich aus drei Modulen zusammen. In einem ersten Modul „Identifikation und Wirkungsanalyse rechtsradikaler Interventionen im deutschsprachigen Naturschutz im Zeitraum von 2018 bis heute“ wurden fünf Fallstudien zu konkreten neurechten Versuchen der Einflussnahme auf den Naturschutz erstellt. In einem zweiten Modul „Quantitative Erfassung rechtsradikaler Interventionen in Deutschland“ fanden bei drei großen Naturschutzverbänden Online-Befragungen statt.

Im dritten Modul wurden Vorschläge zu konkreten Maßnahmen, Programmen und Aktivitäten etc. zur Umsetzung eines Aktionsprogramms ‚Naturschutz gegen Rechtsextremismus‘ sowie Empfehlungen zu zukünftigen Reaktionsstrategien entwickelt. Der Abschlussbericht zum Projekt inkl. Empfehlungen und Fallstudientexte liegt dem Bundesamt für Naturschutz seit Anfang Februar 2025 vor.

Das Vorhaben des Bundesamtes für Naturschutz konnte im Mai 2023 um das Komplementärprojekt „Hürden auf dem Weg zur sozial-ökologischen Transformation wegräumen – Rechtsextremismus als Herausforderung für den Naturschutz“ ergänzt werden. Dieses wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW fördert. Zunächst wurden Naturschutzverbände über einen Workshop frühzeitig in das erste Vorhaben eingebunden und dabei deren Bedarfe nach Unterstützung eruiert. Zudem wird durch zehn weitere Fallstudien die empirische Basis verbreitert. Zusammen mit Politikdidaktiker*innen der FU Berlin wird zudem eine Handreichung zur Präventionsarbeit für Verbände entwickelt. Die Bearbeitung des Projektes findet wiederum in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Wolfgang Schroeder (Universität Kassel, WZB) statt. Die Ergebnisse werden Ende November / Anfang Dezember 2025 vorliegen.

Haben Sie, hat Ihr Verein, hat ihr Verband bereits Erfahrungen mit neurechten Versuchen der Einflussnahme gemacht? Lassen Sie es uns wissen. Wir sammeln weiter Informationen und lassen diese noch in die das laufende Projekt einfließen. Kontaktieren Sie uns auch gerne, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

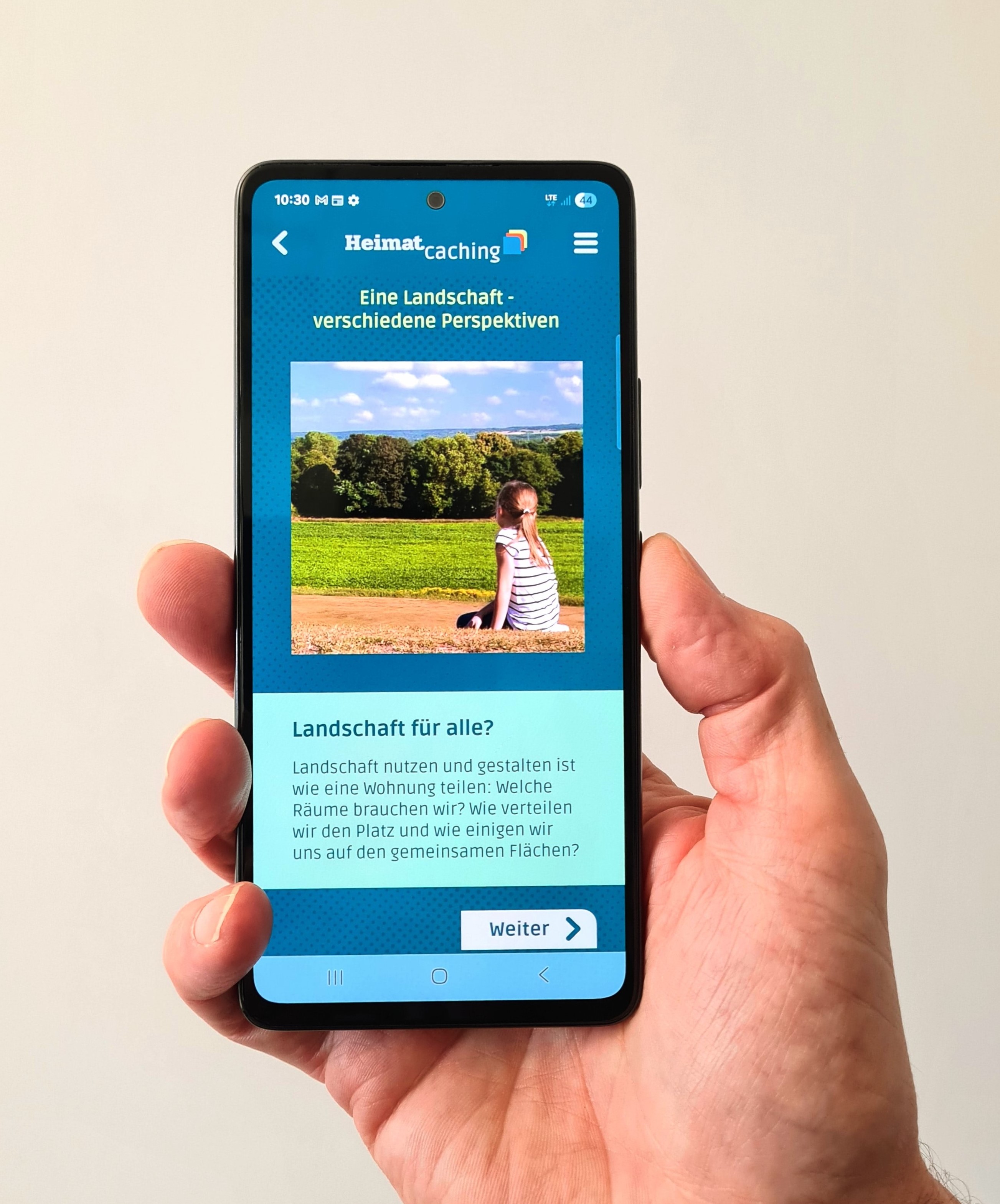

Schüler und Schülerinnen mit der Kulturlandschaft und dem Landschaftswandel bekannt zu machen – dies ist das zentrale Ziel der Bildungs-App Heimatcaching. Sie konnte mit Fördermitteln des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung entwickelt werden.

Die App Heimatcaching führt die Schüler und Schülerinnen – analog zur ihnen bekannten Kulturtechnik des Geocachings – mithilfe von geographischen Koordinaten an zwei Orte der Nordeifel: Iversheim bei Bad Münstereifel und Zülpich. Sie können dort mithilfe von Fotos, Zeitzeugenvideos, Audios und Texten entdecken, wie Menschen in der jüngeren Vergangenheit die Landschaft geprägt und verändert haben. Ein Wissens-Quiz und ein Bilder-Rätsel bieten die Möglichkeit, das erworbene Wissen spielerisch zu überprüfen. Zudem regt die App die Schüler und Schülerinnen dazu an, eigene Wünsche und Ansprüche an ihre Heimatlandschaft zu entwickeln.

In Iversheim erfahren die Schüler und Schülerinnen etwas über die Modernisierung in der Landwirtschaft im Verlauf der vergangenen 80 Jahre und über deren Folgen für Natur und Landschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt den Versuchen, Landwirtschaft und Naturschutz miteinander zu verbinden, um den Rückgang der Artenvielfalt einzudämmen. Zentral ist hier das in der Eifel ins Leben gerufene Ackerrandstreifenprogramm. Dabei handelt es sich um ein Schutzprogramm für Ackerwildkräuter, das zum Ziel hat, diese durch den Einsatz von Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden gefährdeten Pflanzen zu erhalten. Ein gelungenes und frühes Beispiel für Vertragsnaturschutz, das im Kreis Euskirchen seinen Anfang nahm. Es zeigt, wie verschiedene Ansprüche an Landschaft und Natur in einem Kompromiss zusammenfinden können.

Und auch der Tourismus hat die Besonderheiten der Eifel für sich entdeckt und leitet daraus Wünsche und Vorstellungen für die Entwicklung der Landschaft ab. All diese unterschiedlichen Perspektiven werden in der App thematisiert.

Am Standort Zülpich erleben Kinder und Jugendliche eine durch Braunkohleabbau in den 1950er- und 1960er-Jahren veränderte Landschaft. Sie können sich erschließen, wie tief die Eingriffe in die Landschaft unmittelbar vor den Stadttoren waren und wie Menschen dies damals erlebt haben. Sie erfahren wie die Rekultivierung der ehemaligen Tagebauflächen Landwirtschaft und Naturschutz bis heute prägen und was das für Menschen, Pflanzen und Tiere bedeutet.

Energieproduktion, Landwirtschaft, Naturschutz – der Umgang mit Landschaft ist geprägt durch die Ansprüche, die Menschen an sie stellen. Die App stellt diese Perspektiven auf die Landschaft bei Zülpich vor und fragt die Schüler und Schülerinnen: Welche Landschaft wünschen sie sich?

Energieproduktion, Landwirtschaft, Naturschutz – der Umgang mit Landschaft ist geprägt durch die Ansprüche, die Menschen an sie stellen. Die App stellt diese Perspektiven auf die Landschaft bei Zülpich vor und fragt die Schüler und Schülerinnen: Welche Landschaft wünschen sie sich?

Das Modul „Selbst erforschen“ liefert schließlich eine komprimierte Handreichung um eigenständig die Geschichte einer Landschaft zu erkunden. Dies reicht von einfachen Recherchetipps bis hin zu Ideen für eine Präsentation der Ergebnisse. Die App ermutigt, mit Zeitzeugen und Zeitzeuginnen zu sprechen, und motiviert, Büchereien, Museen und Archive aufzusuchen.

Die App ist für Smartphones optimiert. Eine Nutzung ist auch an Orten ohne Zugang zum Mobilfunknetz möglich. Dafür muss die App lediglich zuvor zeitnah aktualisiert werden. Sie kann kostenlos aus dem Google Play Store und dem Apple App Store heruntergeladen werden.

Neben Schülern und Schülerinnen ist die App auch für andere interessierte Nutzer und Nutzerinnen geeignet, zum Beispiel für Familien oder Wandervereine.

Ergänzt wird die App durch eine sogenannte Schatzkiste, die Begleitmaterialien und Ferngläser für die Landschaftserkundung enthält. Die Kisten werden an verschiedenen außerschulischen Lernorten bereitgehalten und können von Lehrkräften oder anderen Interessierten ausgeliehen werden.

Am 4. September 2025 wurde die App im Rahmen einer Pressekonferenz im Medienzentrum des Kreises Euskirchen der Öffentlichkeit vorgestellt. Zugleich überreichte die Stiftung Naturschutzgeschichte drei der Schatzkisten an interessierte Einrichtungen: an das Medienzentrum Euskirchen, die Tourist-Information Bad Münstereifel und die Stadtverwaltung Zülpich. Eine Pressemitteilung zu diesem Termin finden Sie hier.

Am 24. Februar 2024 verstarb Prof. Dr. Hansjörg Küster. Er hatte dem Vorstand der Stiftung Naturschutzgeschichte von Juli 2010 bis Juni 2022 angehört. Seit November 2012 hatte er als ihr Vorstandsvorsitzender amtiert.

Am 21. November 2025 hätte Hansjörg Küster seinen 69. Geburtstag feiern können.

Im Gedenken an einen ungemein vielseitigen Natur- und Kulturwissenschaftler, einen renommierten Sachbuchautoren und einen inspirierenden Kollegen findet am 21. und 22. November 2025 ein Symposium in Hannover-Herrenhausen statt.

Nähere Informationen zu dieser Veranstaltung, die im Rahmen des Deutschen Forums Kulturlandschaft stattfindet, erhalten Sie auf der Homepage des Bundes Heimat und Umwelt (BHU).

Die Stiftung Naturschutzgeschichte hat ihren Sitz am Drachenfels bei Königswinter sehr bewusst gewählt. Ihr Domizil auf dem Ensemble von Schloss Drachenburg liegt inmitten des faktisch ältesten Naturschutzgebiets Deutschlands. Bereits 1836 wurde der Drachenfels vom preußischen Staat vor der Zerstörung durch Steinbrüche gerettet.

Der Drachenfels und das Siebengebirge sind somit bedeutende Keimzellen für den deutschen Naturschutz. Viele Entwicklungen der Naturschutzgeschichte spiegeln sich hier wider: Von den ersten Schutzmaßnahmen des Staates, über die Formierung bürgerschaftlicher Schutzbemühungen und Proteste, die formalrechtliche Ausweisung zum Naturschutzgebiet, die Einrichtung eines Naturparks bis hin zu Versuchen, das Siebengebirge zum Nationalpark zu erheben.

1989 gründete sich der Verein „Archiv und Museum zur Geschichte des Naturschutzes“. Unter seiner Federführung entstanden erste konzeptionelle Überlegungen zur Gründung der Stiftung Archiv, Forum und Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland.

Nach der Gründung der Stiftung am 5. Dezember 1996 verlagerte der Verein sein Aufgabenfeld. Er unterstützt seither die Arbeit der Stiftung Naturschutzgeschichte, wirbt für sie in der Öffentlichkeit und hilft mit, Vor- und Nachlässe ehren- und hauptamtlicher Naturschützerinnen und Naturschützer einzuwerben.